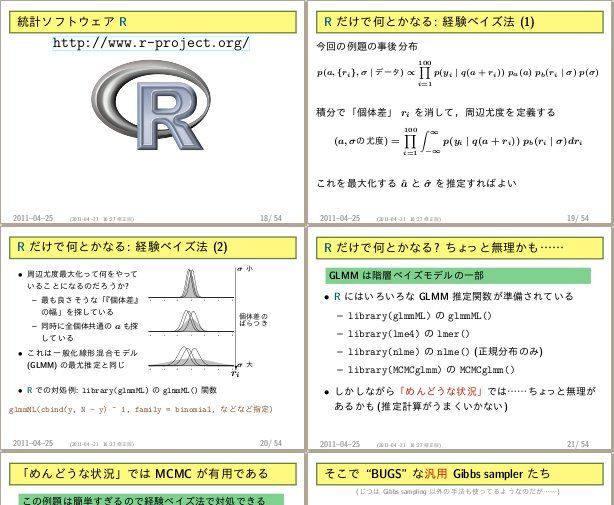

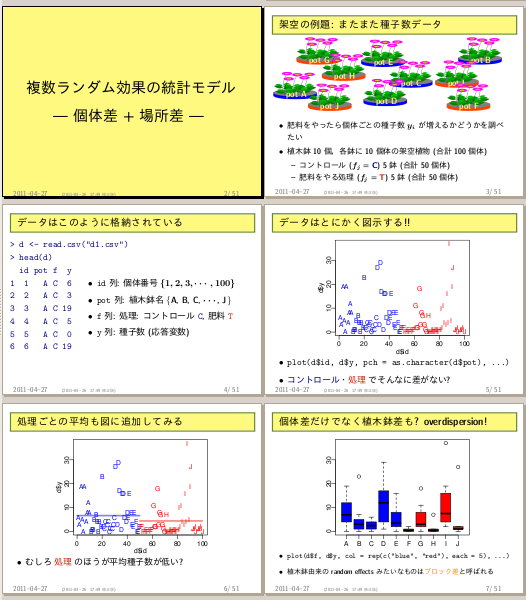

glm()

や

glmmML()

だと「ニセの施肥処理効果」

を発見してしまうけれど,

個体差 + ブロック差の階層ベイズモデルにすると,

「それって単なるブロック差にすぎないんでは」

と指摘する例題を作ってみた.

ようするに,

ブロック差のばらつきが大きいと,

glm()

とかは勝手に「傾向」みたいなものだと錯覚するわけで.

MCMCglmm()

とか私がすきではない

lmer()

とかでも,

個体差 + ブロック差モデルを指定すれば,

ほとんど同じ推定結果を示してくれるわけだが.

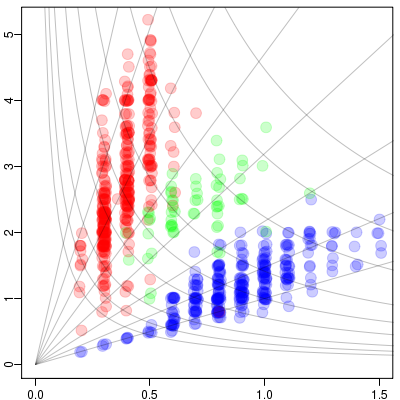

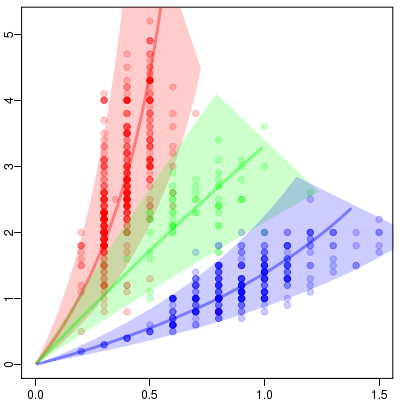

jitter()

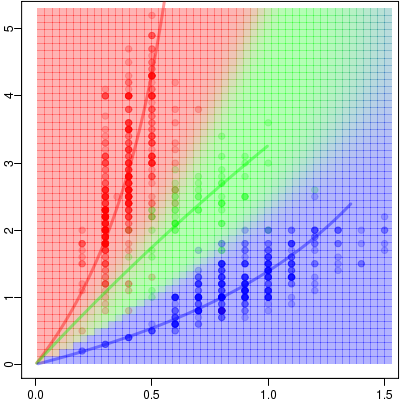

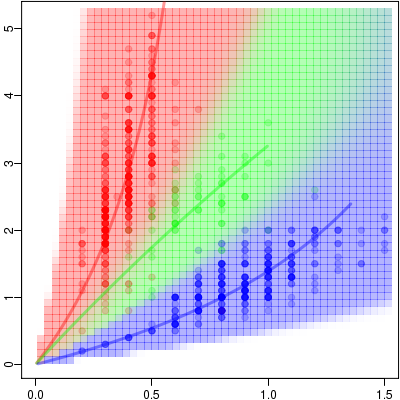

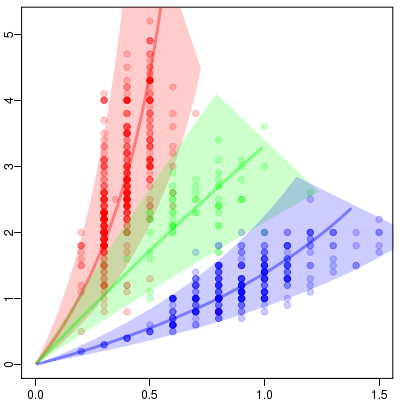

とか半透過色指定とかで,

「とびとびの測定値」

の濃度みたいなものがわかる.

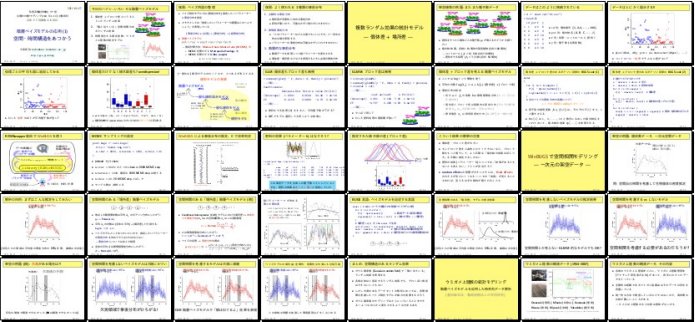

そしてこれはタテ・ヨコ比みたいなもので,

葉を分類しましょうという問題なので,

グレイで示してるような座標を考えると妥当なのかも.

原点をとおる直線群は「相似線」といったものであるのにたいして,

双曲線たちは「等面積線」なんだよね.

葉は等形状線にのって成長しているわけではないのだろうから,

そのあたりを考慮する必要あるんだけど.

sqrt(a) 倍・1 / sqrt(a) 倍

すればいいだけ.

Y[i] ~ dnorm(y[i], Tau.err)

X[i] ~ dnorm(x[i], Tau.err)

y[i] <- unit.length[i] * sqrt(rxy[i])

x[i] <- unit.length[i] / sqrt(rxy[i])

rxy[i] <- exp(log.rxy[i])

log.rxy[i] ~ dnorm(mean.log.rxy[i], tau[Spc[i]])

mean.log.rxy[i] <- (

bs[1, Spc[i]]

+ bs[2, Spc[i]] * (unit.length[i] - Mean.ul)

)

unit.length[i] <- exp(log.unit.length[i])

log.unit.length[i] ~ dnorm(0, Tau.noninformative)

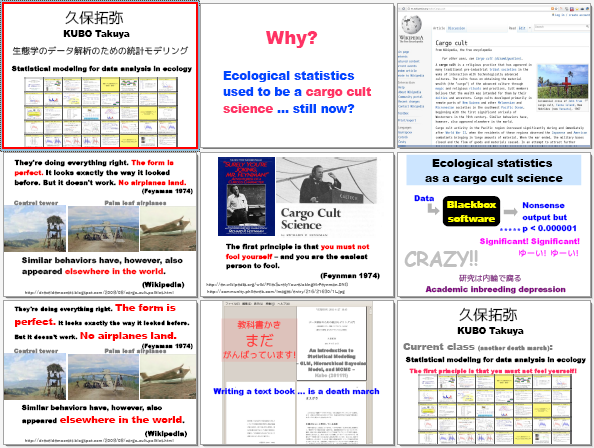

Y[i] ~ dnorm(y[i], Tau.err)

X[i] ~ dnorm(x[i], Tau.err)

y[i] <- unit.length[i] * sqrt(rxy[i])

x[i] <- unit.length[i] / sqrt(rxy[i])

rxy[i] <- exp(log.rxy[i])

log.rxy[i] ~ dnorm(mean.log.rxy[i, spc[i]], tau[spc[i]])

for (s in 1:N.spc) {

mean.log.rxy[i, s] <- (

bs[1, s]

+ bs[2, s] * (unit.length[i] - Mean.ul)

)

}

unit.length[i] <- exp(log.unit.length[i])

log.unit.length[i] ~ dnorm(0, Tau.noninformative)

# spc

spc[i] ~ dcat(q[i,])

Spc[i] ~ dcat(q[i,])

q[i, 1] <- v[i, 1] * w[1] / total.v[i]

q[i, 2] <- v[i, 2] * w[2] / total.v[i]

q[i, 3] <- v[i, 3] / total.v[i]

total.v[i] <- v[i, 1] * w[1] + v[i, 2] * w[2] + v[i, 3]

for (s in 1:N.spc) {

v[i, s] <- exp(

-pow(log.rxy[i] - mean.log.rxy[i, s], 2) * tau[s] * 0.5

) / sigma[s]

}