|

[独房区画の壁]

独房区画の三方を囲む高さ 1.5m の灰色の壁 (残り一方は鉄格子). 磁石で図表を貼りつけてながめてみる. |

otc_data に

いろいろ値を出させてみるんだが

……

針葉重量・針葉「厚さ」(NMA) と関係あるのかないのかよくわからん.

そもそも処理区ごとに 4 個体× 2 処理区しか使ってないからねえ.

RedpineStemCohort

クラスによけーな計算関数を追加する場合でも,

ドライヴァーの中に

package main; # ここはふつーの世界

...

#--------

package RedpineStemCohort; # ここからコホートの中

sub CalcMeanLength {

my ($self) = @_;

...

}

...

#--------

package main; # またふつーにもどる

...

$cohort->CalcMeanLength; # あっちの世界を呼び出す

|

[独房区画の壁]

独房区画の三方を囲む高さ 1.5m の灰色の壁 (残り一方は鉄格子). 磁石で図表を貼りつけてながめてみる. |

rpm -ba --clean

で RPM package 構築してインストール.

/etc/ebw3.conf

と

/etc/init.d/ebw3d.init

を修正して,

後者から /usr/sbin/ebw3d をデイモンとして起動.

Apache を BookPC には入れてなかったんで,

これは単純に apt-get install する.

起動.

http://localhost/cgi-bin/cdsearch

にアクセスすると

……

おお,

辞書にアクセスできる.

w3m で英辞郎こじあける Perl スクリプト

書いてみました.

#!/usr/bin/perl

# 英辞郎を w3m で引く

# かとー先生作 lynx 版を久保が改竄 (2002.01.24)

# 連語の検索は forest+ecology というふうに指定

use Jcode;

$arg = shift @ARGV;

if($arg =~ m/\w/o) {

$type = 'ej';

}

else {

$arg = jcode($arg)->sjis;

$type='je';

}

$url = "http://home.alc.co.jp/db/owa/eijiro_red";

$command = "w3m $url?word_in=$arg\\&type_in=$type";

# 標準出力に出したければ "w3m -dump ..." とする

system $command;

w3m で出力結果の検索もできる.

ebview より便利かどうか

……

それより,

これって

こっちのペイジ

に w3m でアクセスするのとほとんど変わらんよーな

……

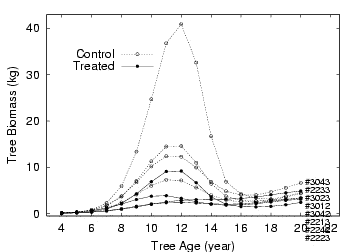

#2242 (これは比較的元気な個体)

は対照区の個体よりでかい.

「ニセ」アカマツ集団のなかで成長が悪くなってる理由は,

成長率の低さ,

か.

|

otc_data

呼び出してちょっと検討してみる.

小林さんの原稿ではくだんの茎/針葉重量比は処理区ごとにそろってる.

しかしこっちはそろっていない

……

わかった.

いままで個体内の材密度は一定

と仮定してたんだが,

じつはまったくそうではない,

とわかった.

コホートごとにばらばらだよん.

それを無視してコホート重量計算してたんだけど,

それが実測値にちっともあってないから.

材木のくせに生意気な

……

cohort ごとに (いまのところは均質な)

wood_density を持たせていたんだけどね.

えーと,

初期化のときに個体全体でまとめてではなくて

コホートごとに材密度を推定せんといかんわけか.

cohort[age].wood_density

ってホントは時間変化していくんだろうね.

悪魔のしわざです.

でも私は不可知論者 (agnostic) になります.

$tree->{"StemCandidateList"}

は一番若い枝先端だけでなく全齡で構成したほうがいいんだろうな.

そういうふうに変更してみるか.

LIB_DIR := $(shell find $$HOME -type d -name '/kubolib*' -print | tail -1)

とすればライブラリへのパスみつけてくれるはずなんだが.

なぜかこのワザが使えない.

謎.

-name '/kubolib*'

の / がよけーだった.

とりあえず昨年 10 月と同じ状態のまま試運転.

計算してる.

すごくぢりぢりと.

|

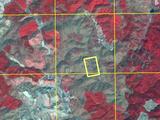

[茨城-福島県境付近]

森林総研四国支所 の平田泰雅さんに作成していただいた 小川周辺数十平方キロの画像地図のごく一部. 黄色い斜め長方形が 6ha 調査区. |

|

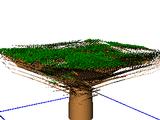

[キノコではなく針葉樹]

樹齢 80 年. 樹高約 3m. 40c40 < vertical_length_ratio 0.6 #もともとの値 --- > vertical_length_ratio 0.4 #今回変更した値 45c45 < lateral_length_ratio 0.6 --- > lateral_length_ratio 0.4 |

respiration_foliage: 1.00 → 0.50 [g/g/yr]

少し試運転してすぐに停止.

葉っぱ増えたんですごく計算時間を必要としてるけど,

見てくれは本モノに少しだけ近づいた.

「矢羽根」の幅を少し狭くして長時間計算を始めてみる.

|

[針葉の呼吸速度下げると]

暗いところの針葉も生残するので 見てくれはマシになる. しかしまだちょっとすかすかしてるかな. 74c74 < width_to_wing_width 0.5 #[cm/cm] --- > width_to_wing_width 1.0 #[cm/cm] 79c79 < pmax 2.5 #[g/g] --- > pmax 3.5 #[g/g] 82c82 < respiration_foliage 0.20 #[g/g/yr] --- > respiration_foliage 1.00 #[g/g/yr] 92,93c92,93 < vertical_score_dumping_main 1.00 < vertical_score_dumping_sub 0.70 --- > vertical_score_dumping_main 0.999 > vertical_score_dumping_sub 0.667 95c95 < lateral_score_dumping_sub 0.70 --- > lateral_score_dumping_sub 1.0 |

|

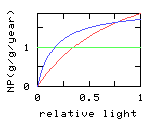

[明るさ-生産速度]

赤→青という方向に 変更してみますかね. あ, Net Production じゃなくて 総生産だ. |

|

dead_pipe_recycle: false を

true に.

また再計算.

このサブモデルの原案もまた

牧先生

から以前に伝授していただいたものである.