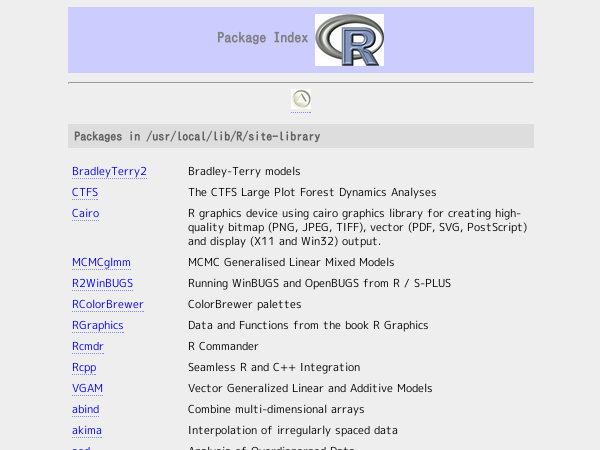

help.start()

すると web browser から起動中の R にアクセスする.

R は web server としてふるまい,

リクエストのあった help の HTML ファイルを動的に生成する

(startDynamicHelp).

rsync

で同期して,

R.css をちょっとヒネっただけのもの.

しかし今や静的な HTML ファイルは生成されないので,

package を新しくしても help は新しくならない.

site-library

ディレクトリ (Ubuntu 版だと

/usr/lib/R

と

/usr/local/lib/R

に分散して存在する)

のどこかにある help の Rd

ファイルをさがし,

それを何か

Rd2HTML()

のたぐいで変換することなのだが

……

どこに help データがあるのか,

よくわからん!

00Index.html

ファイル

(例)

は現在でも静的に生成されているので,

これは rsync

でとりこむ.

sudo R

な状態で,

options(help.try.all.packages = TRUE, htmlhelp=TRUE) make.packages.html(temp = FALSE)によって

/usr/lib/R/doc/html/packages.html

が生成されるので,

これも rsync

とかする.

このあたりも自動化.

sudo apt-get install r-doc-html

とかやっとかないと,

この

00Index.html

がインストールされてない場合があったり

……

00Index.html

のリンクからたどってみた.

packageDescription

とかだと,

いろいろわからないこともあるので.

うーむ,

どこかにどの関数の help ファイルはこれこれ,

と対応づけるデータあるはずなんだが.

Sys.sleep(0.1)

とか姑息なブレイキが必要.

dynamicHelp.R

まわりなんかをもっと詳しく調べればいいのかもしれないけど.

options(browser = "/usr/bin/wget -r -nc") help.start()こっちのほうがよっぽど速い. しかし, これでは毎回全ファイルが更新されるんだよね.

fsck.ext3

でとりあえず修復.

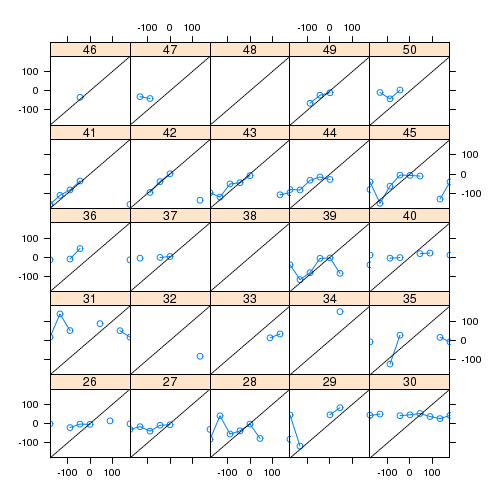

1.発表数が2以下の分野は廃止し、第2希望の分野に統合するか、第2希望が廃止分野の場合は第3希望の分野へ統合(ESJ55は、1件のみ第3希望を選択)。にとりくんでみる. 「分野 1, 2, 3」だけがとりあえず必要なのだが,

> d <- d[, c("登録番号", "分野1", "分野2", "分野3")]

としてみる.

> summary(d)

登録番号 分野1 分野2 分野3

Min. : 2 26_生態系管理: 24 25_保全 : 30 00_なし :157

1st Qu.: 254 25_保全 : 20 26_生態系管理: 23 02_植物個体群: 10

Median : 616 21_行動 : 16 20_動物生活史: 16 26_生態系管理: 10

Mean : 626 27_外来種 : 16 15_種多様性 : 15 01_群落 : 8

3rd Qu.: 956 14_進化 : 14 14_進化 : 14 19_動物個体群: 8

Max. :1372 16_数理 : 14 02_植物個体群: 13 20_動物生活史: 8

(Other) :139 (Other) :132 (Other) : 42

えーい,

またかたよってるな.

> g1 <- table(d$分野1) # 発表者数を数えてね

> sort(g1) # 発表者数の少ない順にならべてよ

06_送粉 08_菌類 09_微生物 18_動物繁殖

1 1 1 1

07_種子散布 24_古生態 29_物質生産 23_分子

2 2 2 3

05_植物生活史 12_フェノロジー 20_動物生活史 02_植物個体群

4 4 4 5

04_植物繁殖 11_遷移・更新 28_都市 15_種多様性

6 6 6 7

03_植物生理生態 13_動物と植物の相互関係 22_社会生態 01_群落

8 8 8 9

19_動物個体群 10_景観生態 14_進化 16_数理

10 13 14 14

17_動物群集 30_物質循環 21_行動 27_外来種

14 14 16 16

25_保全 26_生態系管理

20 24

ポスター部会からのもうしいれで,

「口頭発表の分野わけとポスター発表の分野わけが重ならないように」

(ポスター賞の審査員確保のため)

とゆーハナシがあるのだが,

現時点で 13 個以上の発表がある分野は,

発表日数が二日間にまたがることに決定.

このあと,

少数分野廃止 → 移行があるので,

さらにこれは増える可能性がある.

> g1[g1 < 3] # 発表者数が 3 未満のやつはどれかな? 06_送粉 07_種子散布 08_菌類 09_微生物 18_動物繁殖 24_古生態 29_物質生産 1 2 1 1 1 2 2これらのグループは消滅する (第 2 希望以降のグループになる) ことに決定. まあ, やはり前回と同じよーなかんじで.

> levels.g <- levels(d$分野1) > levels.g [1] "01_群落" "02_植物個体群" "03_植物生理生態" "04_植物繁殖" [5] "05_植物生活史" "06_送粉" "07_種子散布" "08_菌類" [9] "09_微生物" "10_景観生態" "11_遷移・更新" "12_フェノロジー" [13] "13_動物と植物の相互関係" "14_進化" "15_種多様性" "16_数理" [17] "17_動物群集" "18_動物繁殖" "19_動物個体群" "20_動物生活史" [21] "21_行動" "22_社会生態" "23_分子" "24_古生態" [25] "25_保全" "26_生態系管理" "27_外来種" "28_都市" [29] "29_物質生産" "30_物質循環"

> d$分野2 <- factor(d$分野2, levels = levels.g) > d$分野3 <- factor(d$分野3, levels = levels.g)こうすると, たとえば, こんなふうに

sapply()

と

table()

のコンビネイションわざでこんなのができるんだよね.

> sapply(1:3, function(k) table(d[, sprintf("分野%i", k)]))

[,1] [,2] [,3]

01_群落 9 12 8

02_植物個体群 5 13 10

03_植物生理生態 8 5 2

04_植物繁殖 6 6 0

05_植物生活史 4 6 2

06_送粉 1 1 1

07_種子散布 2 1 0

08_菌類 1 2 0

09_微生物 1 5 1

10_景観生態 13 9 2

11_遷移・更新 6 5 1

12_フェノロジー 4 5 1

13_動物と植物の相互関係 8 4 3

14_進化 14 14 2

15_種多様性 7 15 3

16_数理 14 9 2

17_動物群集 14 12 5

18_動物繁殖 1 3 4

19_動物個体群 10 13 8

20_動物生活史 4 16 8

21_行動 16 5 2

22_社会生態 8 3 2

23_分子 3 7 0

24_古生態 2 2 1

25_保全 20 30 4

26_生態系管理 24 23 10

27_外来種 16 3 2

28_都市 6 2 0

29_物質生産 2 3 0

30_物質循環 14 4 1

しかしこれは無意味なテイブルだな.

上でやった「levels 変換」はのちのち役にたつのだが.

> # 発表数 3 未満のグループを廃止 > g <- d$分野1 > table.g <- table(g) > removed.g1 <- levels.g[table.g < 3] > removed.g1 [1] "06_送粉" "07_種子散布" "08_菌類" "09_微生物" "18_動物繁殖" "24_古生態" "29_物質生産"今度は 243 人の発表者のうち, 以上の発表グループを第一希望にしてるヒトたちは, と ……

> people.removed.g1 <- g %in% removed.g1 > # 243 名のうち第一希望グループで発表できない人 > sum(people.removed.g1) # その合計 10 名 [1] 10第一希望が通らなかった人たちを第二希望に移動してみる.

> # 第一希望が通らなかった人たちを第二希望に

> g[people.removed.g1] <- d[people.removed.g1, "分野2"]

> sort(table(g))

06_送粉 07_種子散布 18_動物繁殖 24_古生態

0 0 0 0

29_物質生産 08_菌類 09_微生物 05_植物生活史

0 1 1 4

12_フェノロジー 23_分子 02_植物個体群 20_動物生活史

4 4 5 5

11_遷移・更新 28_都市 04_植物繁殖 15_種多様性

6 6 7 7

03_植物生理生態 22_社会生態 13_動物と植物の相互関係 19_動物個体群

8 8 10 10

01_群落 10_景観生態 14_進化 16_数理

11 13 14 14

30_物質循環 17_動物群集 21_行動 27_外来種

14 15 16 16

25_保全 26_生態系管理

20 24

まーたまた昨年と同じく,

「第 1 希望 菌類」

「第 2 希望 微生物」

みたいに,

第 1 希望も第 2 希望も廃止されちゃうグループだったんですね.

はい.

登録番号 分野1 分野2 分野3

26 80 06_送粉 04_植物繁殖 13_動物と植物の相互関係

29 90 07_種子散布 13_動物と植物の相互関係 02_植物個体群

51 201 09_微生物 08_菌類 15_種多様性

58 235 24_古生態 23_分子 19_動物個体群

110 558 07_種子散布 13_動物と植物の相互関係 <NA>

146 767 29_物質生産 01_群落 <NA>

151 790 08_菌類 09_微生物 <NA>

207 1127 24_古生態 01_群落 10_景観生態

211 1152 18_動物繁殖 20_動物生活史 25_保全

230 1267 29_物質生産 17_動物群集 <NA>

> g[51] <- "15_種多様性" > g[151] <- "15_種多様性"と設定して, 集計をやりなおしてみる.

> sort(table(g))

06_送粉 07_種子散布 08_菌類 09_微生物

0 0 0 0

18_動物繁殖 24_古生態 29_物質生産 05_植物生活史

0 0 0 4

12_フェノロジー 23_分子 02_植物個体群 20_動物生活史

4 4 5 5

11_遷移・更新 28_都市 04_植物繁殖 03_植物生理生態

6 6 7 8

22_社会生態 15_種多様性 13_動物と植物の相互関係 19_動物個体群

8 9 10 10

01_群落 10_景観生態 14_進化 16_数理

11 13 14 14

30_物質循環 17_動物群集 21_行動 27_外来種

14 15 16 16

25_保全 26_生態系管理

20 24

これでめでたくどのグループも発表数が 4 以上になった.

> table.g <- table(g) # 再計算 > removed.g <- levels.g[table.g == 0] > removed.g [1] "06_送粉" "07_種子散布" "08_菌類" "09_微生物" "18_動物繁殖" "24_古生態" "29_物質生産"243 人分の確定「発表グループ」の水準つけなおし (30 水準から上の 7 個を除いた 23 水準) はこれでよい:

> g <- factor(g)

> table(g)

01_群落 02_植物個体群 03_植物生理生態 04_植物繁殖

11 5 8 7

05_植物生活史 10_景観生態 11_遷移・更新 12_フェノロジー

4 13 6 4

13_動物と植物の相互関係 14_進化 15_種多様性 16_数理

10 14 9 14

17_動物群集 19_動物個体群 20_動物生活史 21_行動

15 10 5 16

22_社会生態 23_分子 25_保全 26_生態系管理

8 4 20 24

27_外来種 28_都市 30_物質循環

16 6 14

> sort(table(g))

05_植物生活史 12_フェノロジー 23_分子 02_植物個体群

4 4 4 5

20_動物生活史 11_遷移・更新 28_都市 04_植物繁殖

5 6 6 7

03_植物生理生態 22_社会生態 15_種多様性 13_動物と植物の相互関係

8 8 9 10

19_動物個体群 01_群落 10_景観生態 14_進化

10 11 13 14

16_数理 30_物質循環 17_動物群集 21_行動

14 14 15 16

27_外来種 25_保全 26_生態系管理

16 20 24

243 名の発表者の皆さんの発表グループ確定.

めでたしめでたし.

> as.matrix(table(g)[table(g) > 12])

[,1]

10_景観生態 13

14_進化 14

16_数理 14

17_動物群集 15

21_行動 16

25_保全 20

26_生態系管理 24

27_外来種 16

30_物質循環 14

いまごろゑくせる上でポスター分野わけに苦闘しておられる

関さんにあらかじめのご注進におよんでみますか.

久保です.口頭発表の分野わけの準備のため,データを いろいろと調べているところですが,第 1-3 希望などを 調節してみたところ,以下の分野で 10_景観生態 13 14_進化 14 16_数理 14 17_動物群集 15 21_行動 16 25_保全 20 26_生態系管理 24 27_外来種 16 30_物質循環 14 発表数が 12 をこえていました.これらの分野では口頭発表 の日程が二日以上になります.つまり,これらの分野では 口頭発表とポスター発表の日程が重なりそうです. 発表数 13-14 のところは何人かポスターに移動していただい て一日におさめることが可能かもしれません (口頭発表数合計 が 243 なので,現状の会場わくでは収容できないので). しかし発表数が現状で 15 をこえている分野では,必ず二日に またがるものと考えたほうがよさそうです.

久保です.口頭発表会場・発表時間帯について,ちょっと お尋ねしたいことがあるのですが…… 私の予想「口頭発表数は東京大会で 203 だったから,札幌 も同じぐらいだろう,全体で 240 発表ぐらいの部屋・時間 わくを確保しておけばだいじょうぶだろう」……がくつが えされてしまって,口頭発表数は 243 になってしまいまし た. 現在,口頭発表からポスターに移動していただく人を探し ている最中なのですが,発表数が 240 以下になっても, ある会場では (発表分野ごとの発表数のばらつきの関係な どで) 3 時間×2 日間の発表わくをはみだす可能性があります. そこであらかじめ教えていただきたいのですが…… 口頭発表のいくつかの会場で,08:45 開始とか 12:15 終了, といった開始時間の変更は可能でしょうか.皆さんのご意見 をお聞かせください.

hosho

のシステムを自滅的にぶっこわしてしまった.

これには以前からの惰性で,

Vine Linux 4.2 をいれてたのだけど,

ring server の下をつらつら見てたら

「お,5.2 があるぢゃん」

とか思って /etc/apt/sources.list

をちょっと書き換えて

apt-get

してしまったのだが

……

ぢつは 5.2 って beta3 ぢゃん!

apt-get

でやるとだいたいコケるのだが

……

ぎょーむ日誌にそういう苦闘の記録があるはずだけど,

もはや検索する気にもならづ.

hosho 修繕中]

$ nmap 192.168.1.20 Starting Nmap 5.00 ( http://nmap.org ) at 2010-11-18 15:55 JST Interesting ports on 192.168.1.20: Not shown: 995 closed ports PORT STATE SERVICE 23/tcp open telnet 80/tcp open http 515/tcp open printer 631/tcp open ipp 9100/tcp open jetdirect

8F 植物生態の久保です.ちょっと,A710 室のネットワーク について相談させてください. A710 南側ドアのそばにあるプリンター Brother HL-5380DN に ついて * さんから「他の階からも使用したいので,IP アドレス を (A7-8F ネット管理者の久保が) とってほしい」という依頼を うけました. ようするに他の階から A710 のプリンターで印刷できればいいん だろう,と考えて昨日いろいろとネット設定の工夫をしてみたの ですが,他の階から印刷させる設定は不可能でした. ということで,次なる策として,A7F の配線を組みかえて,A710 内の * 研の皆さんを北大ネットに直接接続する計画を考えていま す.プリンターも北大ネットに直結になりますので,どこからでも 利用可能になりますので. おそらく A710 移動以前は皆さん直接に北大ネットにつなげておら れたと思いますので,このように変更して問題ないように考えてい るのですが,いかがでしょうか.ご意見いただけると助かります.まあ, これでしばらく放置しとこう.

hosho

の様子を調べる

……

うーむ,

proftpd

(これも捨てたいしくみだ)

に不正なアクセスがあるなぁ.

Nov 19 10:22:01 hosho proftpd[9041]: hosho.ees.hokudai.ac.jp (::ffff:218.106.246.114[::ffff:218.106.246.114]) - FTP session opened. Nov 19 10:22:12 hosho proftpd[9042]: hosho.ees.hokudai.ac.jp (::ffff:218.106.246.114[::ffff:218.106.246.114]) - FTP session opened. Nov 19 10:22:24 hosho proftpd[9045]: hosho.ees.hokudai.ac.jp (::ffff:218.106.246.114[::ffff:218.106.246.114]) - FTP session opened. Nov 19 10:22:36 hosho proftpd[9047]: hosho.ees.hokudai.ac.jp (::ffff:218.106.246.114[::ffff:218.106.246.114]) - FTP session opened. Nov 19 10:22:47 hosho proftpd[9048]: hosho.ees.hokudai.ac.jp (::ffff:218.106.246.114[::ffff:218.106.246.114]) - FTP session opened. Nov 19 10:22:59 hosho proftpd[9049]: hosho.ees.hokudai.ac.jp (::ffff:218.106.246.114[::ffff:218.106.246.114]) - FTP session opened.以前につくった

/sbin/iptables

設定 bash スクリプトを使って 218.106.246.*

からのアクセスを「暗黒の深淵」に DROP

する設定をしてみる.

$ sudo /sbin/iptables --list Chain INPUT (policy ACCEPT) target prot opt source destination ACCEPT all -- anywhere anywhere DROP all -- 218.106.246.0/24 anywhereちゃんと設定できてるようだが ……

Nov 19 10:24:21 hosho proftpd[9089]: hosho.ees.hokudai.ac.jp (::ffff:218.106.246.114[::ffff:218.106.246.114]) - FTP session opened. # この時刻に iptables 再起動 Nov 19 10:29:21 hosho proftpd[9089]: hosho.ees.hokudai.ac.jp (::ffff:218.106.246.114[::ffff:218.106.246.114]) - Session timed out, disconnected Nov 19 10:29:21 hosho proftpd[9089]: hosho.ees.hokudai.ac.jp (::ffff:218.106.246.114[::ffff:218.106.246.114]) - FTP session closed.おお, うまくいった.

sudo /etc/init.d/avahi-daemon stop

して

sudo /sbin/chkconfig avahi-daemon off

しておく.

単能

web server 機には

Avahi

いらない?

以前

にも同じよーなコトやってるな.

3.口頭発表のファイル

受け付けたファイルの管理は実行委員会(久保)が担当する.

以下の手順が確認された.

(1)久保がファイルをダウンロード

(2)バイトによる内容の確認(詳細な動作確認はしない)

確認は1本5分として 20.5時間 あれば 確認可能.

(3)不良ファイルは著者に差し替えを求める(久保)

(過去に不良ファイルが何本くらいあったかを確認:齊藤)

(4)ファイルを会場ごとに発表順にそろえて CD に保存する

(5)3月8日に会場でレンタルPCにインストールする

発表者に伝えること

(1)ファイル提出締切は3月1日

(2)提出先は竹中さんに確認

(3)ファイルサイズは 20メガバイト以下

(4)ファイル形式は PowerPoint or PDF (ヴァージョンは

レンタルPCのソフトを確認後に決める:齊藤)

(5)ウィルスチェックの要不要をレンタル会社に確認する(齊藤)

(6)アニメ,動画ついて制限は設けない(何もいわない)

(7)会場に動作確認の閲覧室を設ける.閲覧の結果,差し替えを

求められても原則として応じない.ただし,発表が困難だと判断

された場合は例外的に対応する(バイトチェック漏れ).

ま,

暫定的な内容なんで,

マにうけないでください.

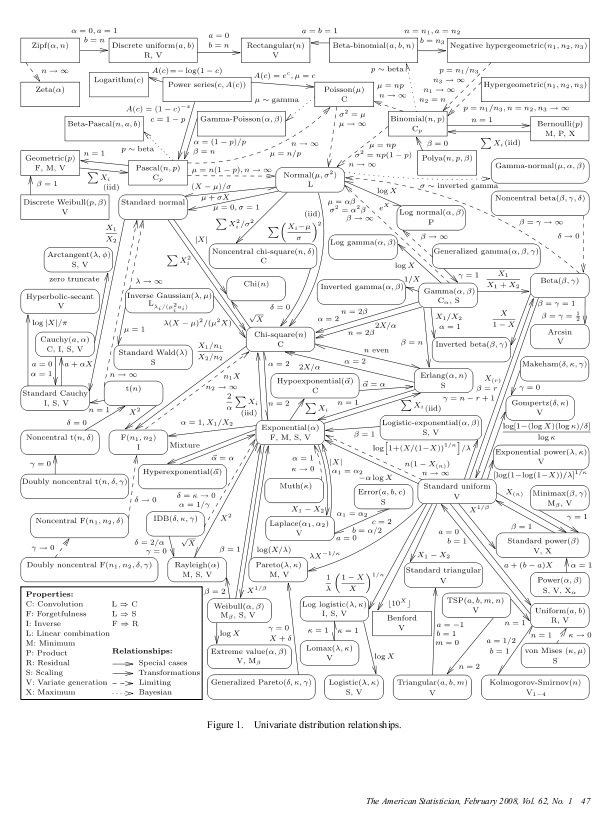

統計学で用いられる「確率分布」の分類に関する話題です. Lawrence M. Leemis and Jacquelyn T. McQueston Univariate Distribution Relationships. The American Statistician, Vol.62, No.1, pp.45-53, February 2008 DOI: 10.1198/000313008X270448 pdf: http://www.math.wm.edu/~leemis/2008amstat.pdf 統計学の世界では数多くの「確率分布」が利用されている. 正規分布や二項分布のようなビッグネームもあれば,聞い たこともない人名が付された確率分布もある.本論文はこ れらの確率分布を平面マップ(あるいは系統ネットワーク) として描かれたチャートによって体系化する試みである. 本論文は現在ではpdfで自由にダウンロードできるが,同 論文の「紙」版には,付録としてこのチャートの折込プレ ートが別に添付されていた.この図表はパラメトリック統 計学の基礎になる確率分布間の相互関係を鳥瞰するととも に,“正規分布帝国”における従属関係を知る上でも便利 だ. Leemis によるこの確率分布の平面マップは,四半世紀前の 1986年にすでに同誌に発表されていた: L. Leemis 1986, Relationships among common univariate distributions, The American Statistician, 40: 143-146. John D. Cook の記事: John D. Cook's blog: The Endeavour, Probability distribution relationships (20 February 2008) http://www.johndcook.com/blog/2008/02/20/probability-distribution-relationships/ は, Leemis のこのチャートは統計学者にとっての「元素 周期律表」であると賞賛している.なお,Cook はこの論文 に基づく確率分布のクリッカブル・チャートを別サイトで 公開している: John D. Cook, (12 October 2008) Clickable diagram of distribution relationships http://www.johndcook.com/distribution_chart.html この図もまた教材としての利用価値は高い. さらに調べてみると,同じような目的で確率分布の間の 「類縁関係」を考察した研究がほかにもあることがわかる. たとえば下記の論文がある: Yousry H. Abdelkader and Zainab A. Al-Marzouq 2004. Probability Distribution Relationships. International Journal of Basic and Applied Sciences IJBAS-IJENS, Vol.10, No.1, pp.76-86. pdf: http://www.ijens.org/1001-91310-3434%20IJBAS-IJENS.pdf パラメトリック統計学での離散型あるいは連続型の「確率 分布」は,確かに統計学者にとって不可欠のツールである. それと同時に,これほど多くの確率分布が導出され,広く 利用されていることを考えるならば,これから統計学を学 習しようとする者のみならず,統計学を生業とする研究者 にとっても,確率分布群の適切な「分類体系化」は不可欠 だ. Leemis をはじめとする確率分布の「平面マップ」による体 系化は,「分類学的精神(la raison classificatoire)」 (Patrick Tort, 1989)が統計学の世界にも受け入れられ てきたことの証といえるだろう. To classify is human.

三中信宏です.いい週末を過ごしてます? 百聞は一聴に如かず.どーぞ! 「ミクの歌って覚える統計入門」 http://miku.motion.ne.jp/ VOCALOID 初音ミクの歌のパワーで、統計の基礎を楽しく 学んじゃおう。 もうつまらない教科書はいらない! 本川達雄『歌う生物学』の伝統を受け継ぐ?『歌う統計学』! ※今日は朝からネタが豊富だなあ.ねんのため書いておきますが, biometry はふだんはほとんど何も投稿のない 静かな mailing list です.