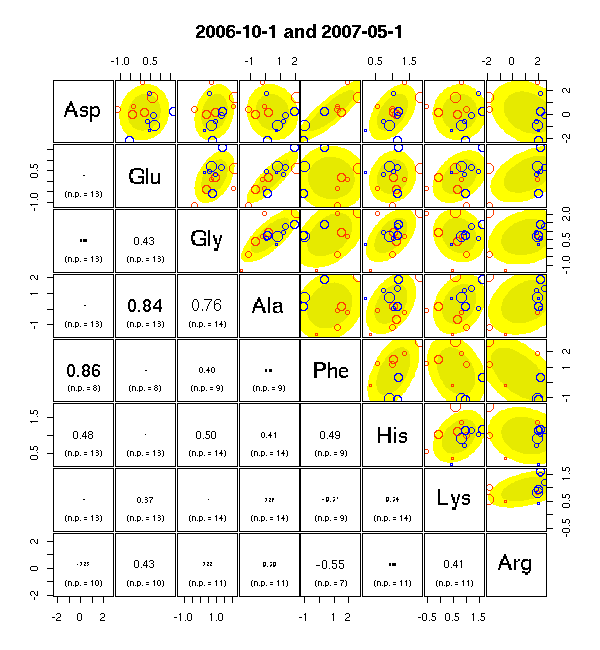

pairs(..., upper.panel = pfunc1, ...)

の pfunc1 パネル関数はこんなかんぢで.

plot.ellipse <- function(x, y, level, col)

{

f <- is.finite(x) & is.finite(y)

x <- x[f]

y <- y[f]

exy <- ellipse(cor(x, y), level = level)

polygon(

mean(x) + exy[,1] * sd(x),

mean(y) + exy[,2] * sd(y),

border = NA,

col = col

)

}

pfunc1 <- function(x, y)

{

plot.ellipse(x, y, 0.8, col = "#ffff00")

plot.ellipse(x, y, 0.5, col = "#eeee00")

points(

x, y,

col = c(rep("#ff4000", n.location), rep("#0000ff", n.location)),

pch = 21,

cex = v.col * 0.25

)

usr <- par("usr"); on.exit(par(usr))

par(usr = c(0, 1, 0, 1))

rect(0, 0, 1, 1)

}